先日、 NHK大河ドラマ「どうする家康」を観ていたら、岡田准一扮する織田信長がワインを飲むシーンがあった。岡田准一に限らず、反町隆史の信長も、市川海老蔵の信長も、吉川晃司の信長も、みんなワインを飲んでいた。これは、本物の信長がスペインやポルトガルの宣教師から献上された「珍陀酒(ちんとしゅ・ちんたしゅ)」=ワインを飲んでいたとされているからである。

当時はまだ、ワインという言葉はない。葡萄酒という言葉はあったらしいが、ブドウを日本酒に漬け込んだようなもので、本格的な醸造方法で造られたワインとは別物である。また、日本で初めてワインを飲んだ人物を信長とする説も一部で流布しているが、これはかなり怪しい。ポルトガル人が種子島へ漂着し鉄砲伝来とされるのが1543年(天文12年)であるから、当地を治めていた領主の大隅国守あたりに先に献上されたと考えるほうが自然であろう。

さて、珍陀酒である。ポルトガル語で赤ワインを「Vinho Tinto(ヴィーニョ・ティント)」、スペイン語では「Vino Tinto(ヴィーノ・ティント)」という。この「Tinto(ティント)」が「珍陀(ちんと・ちんた)」となったとされるのが通説となっている。では、いったいどんな赤ワインだったのだろうか?

ポルトガルには「Porto(ポルト)」という酒精強化ワインがある。これはワインに蒸留酒を加えてアルコール度数を高めたもので、通常のワインより劣化しづらいという特徴がある。まさに長期間の航海にはぴったりではないか!ポルトは甘美で味わい深く、そのルビー色に輝く美しい外観から“ポルトガルの宝石”とも呼ばれており、信長がブランデーのように嗜んでいたとしたらじつに絵になる。つまり、映えるのである。

と、美しい妄想を膨らませたまでは良かったが、この説には致命的な欠点があった。ポルトが造られるようになったのは17世紀後半以降のこと。信長が活躍したのは1500年代半ば。つまり16世紀の人である。信長が口にしたとするには少々無理があったようだ。ううう、何ということだ(泣)。残念無念、是非に及ばず・・・・。

もうひとつの可能性として有望なのが、スペインの代表的なVino Tintoでもある「Tempranillo(テンプラニーリョ)」という品種だ。【temprano】(テンプラーノ)はスペイン語で「早い・早熟な」という意味で、この品種が他のブドウより早く成熟することからこの名が付いたと言われている。ちなみに日本料理の「天ぷら」もこの時代に伝わったもので、油で揚げることで“早く調理”できるからとも、ポルトガル語で調味料を意味する「tempero(テンペーロ)」から転じたとも、さまざまな説がある。

で、信長である。1582年(天正10年)、彼は本能寺の変により非業の死を遂げる。49歳という若さでのまさに“早逝”である。「早い」を語源とするテンプラニーリョで造られたワインを飲んでいたと考えるほうが、物語としてはロマンあふれるものとなりそうである。テンプラニーリョは実が熟するのは早いが、ワインとしては長期熟成でより味が深まるという特徴を持つ。う~む、人生も後半生の成熟が大事ってことですかなぁ。

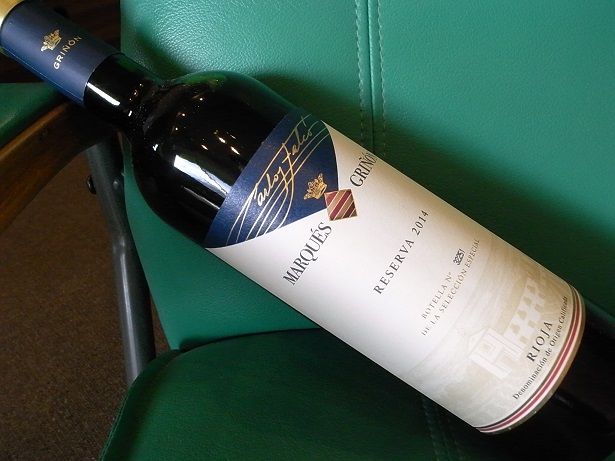

マルケス・デ・グリニョン・レゼルヴァ(Marques de Grinon Reserva 2014 ) 生産地:スペイン・リオハ地方

生産者:マルケス・デ・グリニョン

品 種:テンプラニーリョ

価格帯:2000円(税抜)~

※自宅セラーにあった同品種ワインを参考までに。