“おばんざい”という言葉を初めて知ったのは、20年以上前の京都でのことだ。当時勤めていた会社の研修所が琵琶湖の西岸・JR湖西線「近江高島」という駅から、さらにバスに乗り換えて奥に入った閑静な山里にあったのだが、札幌からだと乗り継ぎのタイミングがあまりにも悪い。そのため京都に前泊して、翌朝に現地入りすることが多かったのだ。

夕暮れの京都で、祇園町を歩いていたときである。店先の看板に「おばんざい」と掲げた居酒屋が、やたらと多いことに気づいたのだ。ひらがなで書いているところもあれば、「お番菜」「お晩菜」「お万菜」などと漢字のところもある。これはいったい何なのだろう?と思ったが、その中の安そうな一軒に思い切って入ってみたのだ。

京都の「おばんざい」

京都の「おばんざい」

店内のカウンター付け台には、大皿に盛られたさまざまな料理がズラリと並んでいた。どうやら、この中から自分の好きなものを注文するシステムらしい。何を頼んだかはっきりと覚えていないが、せっかくなので京都らしいものをと思い、蕪蒸しとか、京野菜と油揚げの煮付け、根菜類のキンピラなどといったものを選んだと思う。

要するに、おばんざいとは“お惣菜”のことなのだ。専門の料理人が作る手の込んだ「京料理」ではなく、日常的に食べられる京都庶民の伝統的な家庭料理であり、広く知られるようになったのは1960年代以降のことだ。漢字の「番」が「普段の」「常用の」という意味があることから、「お番菜」と書いていたのが最初らしい。それが“晩ご飯や晩酌の菜”ということで「お晩菜」とも書くようになり、さらに料理の多彩さを表すため「万」の字が当てられ「お万菜」も使われるようになったそうだ。

京都では昔から、旬の食材を無駄なく工夫して、日持ちしそうなお惣菜として常備していたという。つまり“作り置き”が可能ということであり、それが上記写真の大皿が並んだカウンター風景ということなのだ。鰹節や昆布、椎茸の出汁の旨味を活かした煮物(炊いたん)が多く、味付けは醤油やみりんを控えめに使った薄味で、素朴で優しく自然な味わいそのものと言える

“出汁系で醤油味”とくれば、筆者が何を言いたいのかピン!と来た読者の方も多いと思う。そう、これは赤ワイン、とくにピノ・ノワールとの相性抜群のペアリングなのだ。じつはいま、首都圏を中心に“おばんざいとナチュラルワイン”をテーマにした、和洋折衷ダイニングともいえる居酒屋が増えているらしいのだ。ただ残念なことに、札幌にもおばんざいの店はあるにあるのだが、日本酒が主体のところがほとんどで、ワインと合わせるという体験がなかなか出来ないままでいた。

函館・五稜郭の「おばんざい ぶらん」

函館・五稜郭の「おばんざい ぶらん」

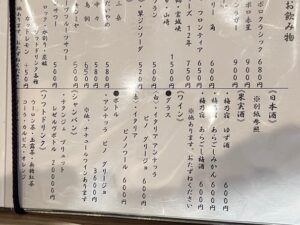

そんなある日、先日たまたま函館の五稜郭地区を歩いていて見つけたのが、「おざんざい ぶらん」という店だ。店先のメニュー看板の末尾には、しっかりと「ナチュールワイン」(ナチュラルワイン)とあるではないか!これを逃す手はないと早速入ってみたのだが、店内の飲み物メニューを見てさらに驚いた。なんと、グラスワインのところに「イタリア ピノ・ノワール」と書いてあるのだ。

「ぶらん」の店内メニュー

「ぶらん」の店内メニュー

イタリアのピノということは、「ピノ・ネーロ」であるが、気軽に飲めるDOC(原産地認定)ワインであり、家庭料理に合わせるには申し分ない。女将(おかみ)のS本さんの話では、やはり出るのは日本酒が多く、ワインはほとんど出ないということではあった。そうは言っても、置いてあるだけでも立派なものである。おばんざいとワインとが好相性であることを、こういう店で体験することで広く知れ渡ってほしいものである。

「ぶらん」のおばんざい三点盛り

「ぶらん」のおばんざい三点盛り

この店も京都と同じスタイルで、カウンター上部の付け台に大皿料理がズラリと並んでいた。何を頼むか迷ったが、本日のおすすめの「おばんざい三点盛り」をお願いした。「鴨ネギ塩胡椒焼き」「和風チキンカツとズッキーニ揚げ」「ポテトサラダ」の三点だ。どれも素材の持ち味を活かした優しい味付けで美味しかったが、中でも鴨ネギ塩胡椒焼きはイタリアのピノとの相性抜群で、これこそ求めていたペアリングといった感じであった。

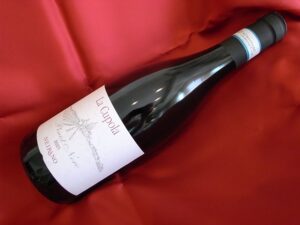

というわけで、今回はイタリア北部ピエモンテ州のピノ・ネーロを一本、下記に挙げておいた。ぶらんで飲んだものとは異なるが、ほのかな酸味の効いた味わいは、さまざまなおばんざいに合うこと間違いなしである。おばんざいに限らず、和食でワインを気軽に楽しめる店が全国各地に増えることを願っている。

ラ・クーポラ(La Cupola)

生産地:イタリア・ピエモンテ州

生産者:テヌーテ・ネイラーノ

品 種:ピノ・ネーロ ※ピノ・ネーロはイタリアのピノ・ノワール

価格帯:1800円(税抜)~