沢木耕太郎『深夜特急』と言えば“旅人のバイブル”として知られ、現在も世代を超えて読み継がれている紀行文学の最高傑作のひとつだ。香港から始まり最終地点のロンドンまで、ユーラシア大陸2万キロを一年がかりで横断するという、壮大なノンフィクション作品である。1993年(平成5年)には、JTB紀行文学賞も受賞している。

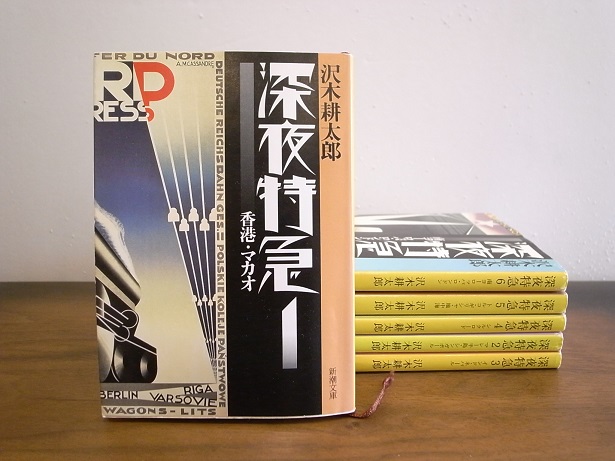

沢木耕太郎『深夜特急』全6巻

沢木耕太郎『深夜特急』全6巻

じつは、タイトルこそ“深夜特急”ではあるが、実際には深夜特急に乗るシーンは一度も登場しない。それどころか、ごく一部の区間で鉄道列車や飛行機を利用するものの、旅のほとんどは「乗り合いバス」での移動である。現地の人々が乗り合わせる“普通のバス”を通して、異国でのリアルな日常風景を臨場感あふれる文章で綴っているのだ。

では、なぜ“深夜特急”なのか?沢木氏は後に書いたエッセイの中で、タイトルを考える際、1978年公開の映画『ミッドナイト・エクスプレス』から着想を得たと述べている。映画の中で、「Midnight Express(深夜特急)に乗る」とは、「脱獄」の隠語として使われている。つまり、“日常から非日常への脱出(旅)”という意味を込めて名付けられたものなのだ。

深夜特急に乗るシーンは登場しないものの、ビールやワインを飲むシーンは頻繁に登場する。香港からタイ、インド、パキスタン、イラン、トルコにかけては、もっぱらビールだ。行く先々で出会う人々に、日本から若者が一人で旅をしていることが知れると、興味津々で話しかけられ、「ビールを奢ろう!」と、やたらと奢られっぱなしの状態が続くのだ。

この旅は、1974年(昭和49年)の一年間が舞台だ。イランにおいても、1979年のイラン革命前の時代である。以前に<vol.68>や<vol.81>でも述べたように、ビールなどのアルコール類がレストランやバーなどで普通に飲まれている様子が描かれており、当時のイランの日常風景を知るうえで興味深い。

イスタンブールのポスボラス海峡を渡り、やがてギリシャに入ると、カフェで出会った老人にギリシャの地酒「ウゾー」を奢られる。さらに、街でたまたま知り合った同年代の若い男に、一緒に友人の誕生パーティへ行こうと誘われ、そこでは自家製の赤ワインとともに、チキンやサラダなどをたらふくご馳走になるのだ。

その後、イタリア、フランスを経て、スペインに入る。初めて入ったマドリードのバルでは、どう注文していいか勝手がわからず戸惑っていると、客の一人の男性がグラスワインの赤を代金引換で注文してくれる。ここに至るまでの旅の話をすると大いに盛り上がり、グラスが空になるたびに追加で注文し、しかも代金をすべて払ってくれるのだ。さすがに申し訳なくなり、多大な好意に感謝しつつ頃合いを見て店を後にする。

一度要領を得てからは、その後は自力での“バル三昧”の日々が始まる。周りの客と同じように、グラスワイン一杯とツマミを一皿注文する。カウンターには、小エビのアヒージョ、オリーブの実、イカリングフライ、イワシのマリネ、ポテトサラダなどが小皿に乗せられ、ずらりと並んでいる。いわゆる「タパス」である。前回の<vol.85>ではお番菜の大皿料理について述べたが、大皿と小皿との違いこそあれ、作り置き料理を手早く提供するという意味では、洋の東西を超えた共通の居酒屋文化なのだろう。

沢木耕太郎は無類の酒好きとしても知られる。ビール、ワイン、日本酒、ウイスキー、蒸留酒、何でもイケる。ワインもかなり好むらしいが、かといってワイン通というほどではない。あるもの、出されたものなら、何でもありがたくいただくというスタイルだ。彼が何よりも大切にするのは、酒を通しての“一期一会の出会い”なのだ。そのため旅の途中で飲んだワインでもビールでも、具体的な銘柄名が述べられることはまずない。

ポルトガル・ビール「サグレス」

ポルトガル・ビール「サグレス」

そんな中で、一つだけはっきりと銘柄名が記されているものがある。それは、「サグレス」(SAGRES)という名のポルトガル・ビールだ。このビールが登場するのは、ポルトガルの首都リスボンのレストランで、またしても地元の酔っ払いに「ビールを飲まないか」と奢ってもらうシーンである。ビール名「サグレス」の意味を聞くと、ポルトガル南西端にある岬の名前だという。ということは、ヨーロッパ南西端でもあり、さらに言えばユーラシア大陸の最果ての地ということになる。

じつは沢木氏は、旅の終焉が近づくにあたり、最終ゴールをどこにするかで迷っていたのだという。一応の最終目的地はロンドンと決めてあり、そこから日本へ向けて「ワレ到着セリ」と国際電報を打つことを想定してはいたものの、これはあくまでも形式的な最終地に過ぎない。そんな中で“ユーラシア大陸の最果ての地”と聞き、にわかに心を動かされたのがサグレスだったのだ。

サグレス岬の要塞跡と灯台

サグレス岬の要塞跡と灯台

翌朝リスボンを出発したものの、バスを乗り継ぎようやくサグレスへ到着したときには、すでに日も暮れて真っ暗になっていた。岬へ向かって歩き出すが結局たどり着けず、途中で見つけたペンションに事情を話して頼み込み、何とか泊めてもらえることになる。ところが、部屋を見せてもらって絶句する。いままでの安宿とは比べものにならない、高級ホテル並みの豪華仕様なのだ。

いったい、いくら支払えばいいのか恐る恐る聞いてみると、「90エスクード」でいいと言う。当時の交換レートで、1エスクードが日本円で12円であるから、なんと1080円!という破格の安さなのだ。ユーラシアの東の果てから西の果てまで、はるばる旅をしてきた若者への敬意として、破格過ぎるほどの特別料金で歓待してくれるということだったのだ。

翌日、沢木耕太郎はついにサグレス岬に立つ。そして、大航海時代の要塞跡から大西洋の彼方を見つめながら、「自分はここへ来るために、長い旅を続けてきたのだ」と、運命にも似た強い思いにかられるのだ。その日の夕食もペンションで取ることになるのだが、彼はここで奮発し最後の記念に赤ワインを一本ボトルで注文する。それが、この地方一帯を指す「アルガルヴェ」のワインだったと記されている。

今回、このワインを紹介しようと思ったのだが、残念ながらすぐには手に入りそうにない。アルガルヴェのワインは、この地方の土着品種である「トゥリガ・ナショナル」を主体にしたものが多いという。ということで、同じ品種を使ったポルトガル・ワインを一本下記に挙げておいた。小皿のタパス、または手軽なお番菜あたりを添えて、バル気分で楽しみたいものである。

インヴィンシブル・ナンバー1レッド(Invincible Number One Red)

生産地:ポルトガル・ドウロ地方

生産者:インヴィンシブル

品 種:トゥリガ・ナショナル+ティンタロリス他

価格帯:1800円(税抜)~