納豆が好きで、日常的によく食べている。朝にご飯にかけて食べることもあれば、夜にワインのつまみにすることもある。納豆とワインは相性ピッタリというほどではないが、まったく合わないというものでもない。要は、味付けと料理法次第なのだ。このブログは、ガチガチのペアリングを追究するものではないので、納豆についても気軽に合わせてみたいと思うのである。

「おかめ納豆」と、それを用いた「納豆オムレツ」

「おかめ納豆」と、それを用いた「納豆オムレツ」

30年ほど前の話だが、当時、英会話を習っていたアメリカ人の先生に好きな日本食は何かと尋ねたところ、「納豆」という答えが返ってきた。いったい、どのように食べているのか聞いてみると、マヨネーズと混ぜてサンドイッチに挟んで食べているという。“納豆とマヨネーズを混ぜる!?”そんな食べ方があるのか?と驚いたが、やってみると意外と旨いのである。

さすがにパンに挟むことはしなかったが、マヨネーズを加えることで納豆の臭みが抑えられ、ワインのつまみとして十分にイケるのだ。以来、手軽な一品おつまみとして、非常に重宝している。さらに気に入っているのが、たまたま居酒屋で食べて自分でも作るようになった「納豆オムレツ」(上記写真)だ。オムレツと卵焼きの中間みたいなものだが、納豆と卵、とろけるチーズを混ぜて、フライパンにバターを溶かして焼きあげる。お好みでトマトを入れるのもありだ。

合わせるワインは、赤ならサンジョヴェーゼやテンプラニーリョなら申し分ない。とくに溶けたチーズと納豆との絡み具合が素晴らしく、赤ワインとの相性も抜群だ。ただし、タンニンが強めのカベルネ・ソーヴィニョンなどは、ワインの渋みが強く感じられてしまうため避けた方がいいだろう。白なら、果実味と酸味がしっかりしたタイプがいい。リースリングや、ペコリーノなどイタリアの土着品種あたりは、かなり合うように思う。

ところで、「納豆」とは日本独自の発酵食品で、こんなものを昔から食べているのは日本人くらいかと思っていたら、そんなことは全然ないことをつい最近、高野秀行『謎のアジア納豆』という本で知った。かといって、決してメジャーな食べ物ではないらしいのだが、東南アジアのミャンマーからタイ、ブータン、ネパール、インドにかけての山岳地帯に暮らす少数民族の間では、各家庭で手作りの納豆が日常的に食べられているという。

ミャンマーやタイでは、納豆は「トゥア・ナオ」(thua-nao)と呼ばれる。まるで“ナットウ”を逆さにしたような名前だが、本当なのだ。この一帯は、日本と同じく中国文化の影響を受けており、中国語で豆を「トウ」と言うことから来ているらしい。日本の納豆は“糸引き”タイプがほとんどだが、こちらでは糸引き以外にも“せんべい”状に伸ばし乾燥させたもの、“油で揚げ”て細かく砕いたもの、“味噌”のようにペースト状のものなどさまざまだ。肉や野菜と一緒に炒めたり、スープに入れたり、煮物にしたり、あるいは調味料として用いるなど、ありとあらゆる家庭料理に使われているという。

「納豆菌」は植物の葉などに付く「枯草菌(こそうきん)」の一種で、世界中に存在する。日本では、弥生時代から大豆が栽培されており、自生種については縄文時代からあったと考えられている。そのため、自然発酵した“納豆らしきもの”はあったと推測されるが、食用とされていたかどうかは不明だ。稲藁で包んで発酵させる“伝統的納豆”が登場するのは、室町時代以降のこととなる。その後、500年余を経て1906年(明治39年)、納豆菌自体の存在が東京大学の澤村眞博士により発見されたことで、純粋培養された納豆菌による近代的な工場生産の時代が始まるのだ。

それ以前の伝統的な納豆生産においては、稲藁に納豆菌以外の雑菌が多数付着していたため、安定した品質を維持するのが難しく、納豆として販売できるのは全生産量の10分の1程度だったという。このため、多くの納豆業者が「納豆ではメシが食えない」と嘆いていたそうだ。多くの日本人が納豆で美味しくご飯を食べられるようになった時代に、一方の生産業者がそのような苦境に喘いでいたとは、何とも笑えない話である。

秋田県横手市に建つ「納豆発祥の地」の碑

秋田県横手市に建つ「納豆発祥の地」の碑

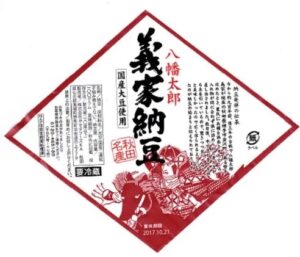

納豆は、関東から東北にかけて多く食べられてきた。それを象徴するかのように、秋田県横手市の金澤八幡宮には、「納豆発祥の地」という石碑が建っている。碑には、源頼朝の高祖父に当たる、八幡太郎源義家にまつわる納豆誕生の伝説が刻まれている。それによると、1083年(永保3年)の「後三年の役」の際、村人に煮豆を俵に詰めて兵糧用に供出させたところ、数日後これが糸を引き出したという。食べてみると意外に旨く、兵の士気も上がったということだ。

また、同じく横手市内にある沼館八幡は、別名“納豆八幡”とも呼ばれている。ここの宵宮では、江戸時代から“八幡太郎ゆかりの納豆”が売られているという。この納豆を食べると、健康で強い体になり病気をしなくなる、というふれこみだったらしい。八幡太郎義家は勇猛果敢で知られた豪傑武将であり、その強さにあやかろうということなのだろう。

現在も販売されている「八幡太郎義家納豆」

現在も販売されている「八幡太郎義家納豆」

この逸話を知ったとき、筆者は別のもうひとつのエピソードを思い出さずにはいられなかった。1976年(昭和51年)2月6日に日本武道館で行われた、アントニオ猪木対ミュンヘン五輪柔道二階級制覇のウイレム・ルスカとの異種格闘技戦である。試合前の調印式でルスカは言った。「私の国オランダは良質のチーズの産地であり、これを食べて私は強くなった。私に勝ちたかったら、猪木もチーズを食べることだ」。これに対し、猪木は一言で返した。「私は納豆を食べているから大丈夫」と。

この一戦は、プロレス対柔道としてだけではなく、納豆対チーズの戦いとしても注目を集めた。結果は、猪木のTKO勝ち。これ以来、当時の格闘技好きの青少年たちが、夢中になって納豆を食べるようになったと伝えられている。“納豆を食べれば猪木のように強くなれる”ということだ。それにしても、その起源は遡ること900年、八幡太郎義家にあったとは驚かされる。

納豆にまつわる話はキリがなく、まだまだ糸を引きそうだが、そろそろワインが飲みたくなってきたので、今回はこの辺りまでとしたい。納豆とチーズは、とくに戦うべきものではなく、混ぜ合わせることでお互いの持ち味が生かされ、さまざまな料理に活用することが出来る。下記に挙げたサンジョヴェーゼなら、気軽に合わせられるのでおすすめである。

グリフォーネ サンジョヴェーゼ ロマーニャ リゼルヴァ

(Grifone Sangiovese di Romagna Riserva)

生産地:イタリア エミリア・ロマーニャ州

生産者:カーサ・ヴィニコラ・ポッター

品 種:サンジョヴェーゼ

価格帯:1300円(税抜)~