中学だったか高校だったか忘れたが、世界史の授業で「カノッサの屈辱」というものを習った。11世紀初頭、神聖ローマ帝国の皇帝がローマ教皇に謝罪したという歴史的事件だ。試験に出るというので憶えたが、いったいこの事件にどのような背景があり、どのような歴史的意義があるのかなど考えたこともなかった。今回たまたま、カノッサの位置する地方のワインが手に入ったので、少しばかり調べてみたのである。

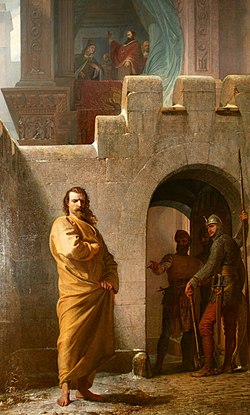

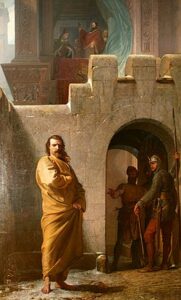

カノッサ城の前で赦しを乞う神聖ローマ皇帝

カノッサ城の前で赦しを乞う神聖ローマ皇帝

そもそも、カノッサ(Canossa)とはどこの国の街なのか?初めて知ったのだが、なんと、“ワイン大国”イタリアの北部、現在のエミリア・ロマーニャ州の中にある人口4000人ほどの小さな街なのだ。1077年、この街のカノッサ城に滞在中のローマ教皇グレゴリウス7世を、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世が請願に訪れる。前年に教皇から宣告された“破門”を解いてもらうためである。皇帝は、雪の中3日間に渡り改悛の衣をまとい素足で城門の前にたたずみ、教皇に哀願の意を示すことで、ようやく破門を解いてもらったという。

この事件はもともと、帝国内での司祭の任命を皇帝が勝手に行ったため、それを教皇が禁じようとしたところ、皇帝が従わなかったことから紛争に発展したものだ。教皇は何度か警告を与えるが、皇帝はことごとくそれを無視。ついに、破門へと至る。はじめは強気に出ていた皇帝ではあったが、“神の代理人”であるローマ教皇に従わない“俗界の王”神聖ローマ皇帝は、結局のところ諸侯や臣下の者たちからの支持を失うことになる。どうにも収拾が付かなくなり、教皇に謝罪せざるを得なくなるという、まさに屈辱的な出来事となったのだ。

この史実が表わしているのは、中世におけるローマ教皇の権威がいかに大きかったかということだ。強大な軍隊を従えた地上の王=皇帝を、何の武力も持たない宗教界の長が従わせたのだ。現代で例えれば、ロシアのプーチン大統領をローマ法王が叱りつけ、涙ながらに改悛の意を示すプーチンを、反省させて言うことを聞かせたみたいな話だ。そんなありえない状況、現代の感覚では想像することさえ不可能だといえる。

カノッサでの出来事以降、ローマ教会の勢いはますます拡大する。1095年にはローマ教皇ウルバヌス2世が諸国の王に呼びかけ、イスラム勢力に支配されていた聖地エルサレムの奪還に向けた「十字軍遠征」が始まるのだ。遠征は1270年の第7回まで繰り返されるが、結果的に聖地奪還はならず、ローマ教会の権威は失墜する。その後、教会は財政難に陥り、世俗の権力と癒着して堕落腐敗するものも現われるようになり、ついに1517年にはマルティン・ルターによる「宗教改革」を起こさせることになるのだ。

話をカノッサに戻す。カノッサのあるエミリア・ロマーニャ州は、“美食の都”と呼ばれるボローニャやパルマを有し、ヨーロッパでもっとも豊かな地域として知られる。“イタリアチーズの王様”と呼ばれるパルミジャーノ・レッジャーノをはじめ、ボローニャソーセージ、パルマハム、ボロネーゼ、バルサミコ酢など世界的に有名な食材の産地だ。また、現在はフェラーリやランボルギーニなどが本社を置く、自動車産業の中心地でもある。

もちろん、ワインの名産地でもある。とくにランブルスコ種の弱発泡の赤ワインは、紀元前の古代ローマ時代から造られており、世界的にも珍しい“赤いスパークリング”として、その名を知られている。下記に一本挙げておいたが、白ワインと同じくらいの温度に冷やして飲むのがおすすめだ。地元の名産料理をはじめ、トマトソースやチーズ、パスタなど、イタリア料理全般に良く合うと言われている。

さて、カノッサ城に滞在中の教皇グレゴリウス7世が、ランブルスコを飲んだかどうかという記録はとくに残っていない。ただ、歴代法王にはかなりのワイン好きが多いとされること、滞在したのが美食の地であり手厚いもてなしがなされたと想像されること、それらを併せて考えると、飲まなかったとするほうに無理があるのではないだろうか。まして、神聖ローマ皇帝に恭順を誓わせ、権威の絶頂を極めたそのときである。勝利の美酒に、さぞ、ご満悦だったに違いない。

メディチ エルメーテ コンチェルト ランブルスコ レッジアーノ セッコ

(Medici Ermete Concerto Lambrusco Reggiano Secco)

生産地:イタリア・エミリア・ロマーニャ州

生産者:メディチ エルメーテ

品 種:ランブルスコ・サラミーノ

価格帯:1600円(税抜)~