6月末、所用で函館へ行ってきた。毎年この時期は、解禁になったばかりの「マイカ=スルメイカ」の活け造り、いわゆる「活イカ」を食べるのを楽しみにしている。近年、函館ではイカの不漁が続き、一向に回復傾向にない。かつてのように、いつでもどこでも、気軽に味わえるものではなくなってしまったのだ。

ただ、そうは言っても、まったく手に入らないわけではない。宿泊した湯の川温泉近くの居酒屋「函館あかちょうちん」では、開店間もない時間だったのが幸いし、何とか注文することが出来たのであった。活イカはイカ刺しやイカソーメンとは異なり、目の前の生け簀から生きているイカを直接掬い、その場で捌くのである。透き通った身がまだピクピクと動いており、コリコリとした食感がたまらない。鮮度の良さがケタ違いなのである。

かつて、この生け簀を用いた“活け造り”がヤリ玉に挙げられたことがあった。発端は、1988年(昭和63年)11月に日本テレビ系で放送された、アニメ版『美味しんぼ』の第4話「活きた魚」でのエピソードだ。詳細は割愛するが、主人公が招待された高級料亭で、立派な生け簀からシマアジの活け造りが供される。ところが、同席した知人の子どもが「ちっとも美味しくない。おばあちゃん家で食べた刺身のほうが美味しかった」と言うのである。

おばあちゃん家で食べたものとは、どうやら“活け締め”したシマアジらしい。活け締めとは、獲った魚の神経を締めて素早く脳死状態とし、さらに血抜きをして鮮度を維持。一定の熟成期間を置くことでうま味を引き出す方法だ。物語のハイライト、究極の料理対決でも、主人公が用意した活け締めのシマアジが、活け造りのシマアジより高い評価を獲得し、圧倒的に打ち負かしてしまうのである。

当時の生け簀は、たしかに問題が多かった。劇画版の連載開始が1983年(昭和58年)であるから、アニメ版より早く、かれこれ40年前の話である。水槽に魚を入れて長時間トラックで運ぶと、狭い空間での激しい揺れで、魚には相当のストレスがかかる。さらに、料理店の生け簀に移してからも、糞による汚れを防ぐため基本的に餌は与えない。これでは魚が弱って当然で、活きの良さなど期待できる訳がなく、豪華な生け簀は見映えだけを狙った俗悪なものと非難されても仕方がなかった。

1990年代の半ばだったと思うが、筆者は当時、北海道庁の広報の仕事をしていて、最新技術の取材で「氷温輸送」の会社を訪ねたことがある。“氷温”とは、±0℃~-1℃までの凍る直前の温度帯を指す。生きた魚を氷温で冷却し仮死状態で遠隔地へ輸送することができ、到着後に蘇生させることで再び水槽で泳ぎ出すという。魚へのストレスを最小限に抑えることができ、活け造りに十分な鮮度を保つことが出来る。生け簀批判を改善すべく開発された、画期的な輸送技術なのだった。

その後も技術革新は著しく、現在主流となっているのは、輸送車の水槽内の二酸化炭素濃度を上げ、魚を低活性化つまり仮眠状態とする方法だ。代謝が軽減され身の擦れを防ぐことができ、より低コストで生きた魚を長距離輸送することが出来るのだ。ただ、函館市内での活イカ輸送は近距離のため、そこまでの設備は必要なく、酸素循環装置の付いた水槽を積んだ専用の“活魚車”で運べば十分とのことだった。

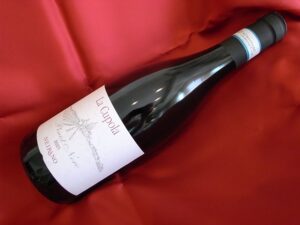

ワインの話をしていなかった。活イカにも、ピノ・ノワールが合う。おろし生姜と醤油で食べれば最高だ。と言っても、普通の居酒屋で申し訳程度の赤ワインはあっても、ピノを置いているところなど、まずない。ところが、この「函館あかちょうちん」湯の川店には、上記写真にあるようにシチリア産のピノ・ノワールがしっかりと置いてあるのだ。

何と素晴らしい店だろうか!と絶賛したいところだが、難を言えば少々冷やしすぎなのである。この時期なら12℃~14℃くらいがちょうど良い。つまり、出す直前に冷蔵庫で1時間半~2時間程度冷やすくらいだ。あまり数が出ないため、おそらく冷蔵庫に入れっぱなしなのだろうとは思うが、適温への“蘇生”を考えてもらえると、ワインの味わいが生きてきて、なおうれしいのだが。

ラ・クーポラ(La Cupola)

生産地:イタリア・ピエモンテ州

生産者:テヌーテ・ネイラーノ

品 種:ピノ・ネーロ ※ピノ・ネーロはイタリアのピノ・ノワール

価格帯:1800円(税抜)~